Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

Сколько тепла способен отдать теплый пол известной площади? Как увеличить эффективность работы низкотемпературного отопления?

В статье мы ответим на эти вопросы, а также разберем максимально простые способы приблизительной оценки потребности в тепле и дадим ряд советов по оптимизации работы теплых полов разных типов.

Теплый пол – прекрасная альтернатива радиаторам отопления.

Факторы

Давайте разобьем задачу на составляющие.

- Потребность помещения в тепле. Она определяется площадью, качеством теплоизоляции и климатической зоной.

- Затем нам нужно выяснить, на какую удельную мощность отопления в пересчете на квадрат площади обогреваемой поверхности стоит рассчитывать.

Обратите внимание: в холодном климате нередки ситуации, когда низкотемпературное отопление в принципе не может обеспечить нужный тепловой поток.

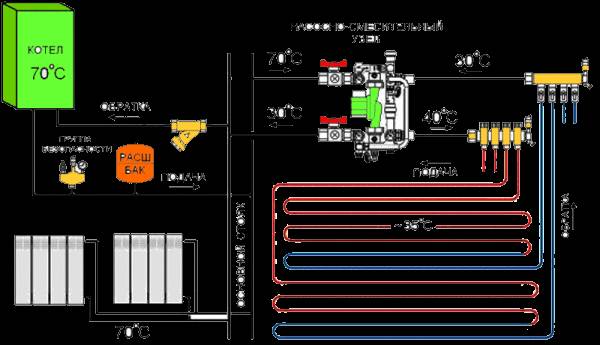

В этом случае теплый пол сочетается с радиаторным отоплением.

Среди прочего, при монтаже водяного теплого пола это решает проблему слишком горячей для низкотемпературного отопления подачи: оно получает теплоноситель из обратного трубопровода радиаторного контура.

- Наконец, нам предстоит выяснить, можно ли покрыть потребность помещения в тепле за счет .

Общие правила

Прежде чем перейти к подсчетам, сформулируем несколько правил общего характера, применимых при монтаже систем теплого пола своими руками.

- Все материалы над уровнем нагревательного элемента (трубы, кабеля или пленки) должны иметь максимальную теплопроводность. Инструкция связана с тем, что эффективная теплоотдача прямо пропорциональна тепловой мощности нагревательного элемента и обратно – тепловому сопротивлению покрытия.

- Ниже нагревательного элемента необходима, напротив, максимально эффективная теплоизоляция. Мы не заинтересованы в потерях тепла через перекрытие. В идеале теплоизоляционный материал должен не только блокировать передачу тепла за счет прямого контакта или конвекции, но и отражать тепловое излучение.

- Чем лучше теплоизоляция дома в целом, тем меньше потребности в тепловой мощности. Рекомендации и нормативы несложно найти в СНиП “Тепловая защита зданий” (23-02-2003); там же в приложении приводятся значения теплопроводности различных материалов, используемых в строительстве.

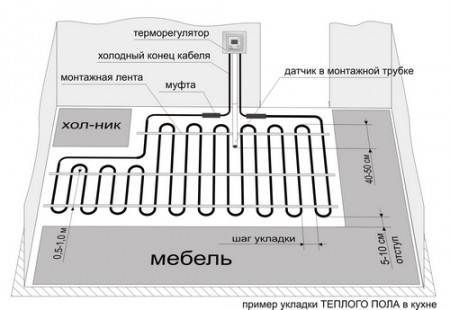

- Теплые полы под мебелью с массивным основанием – пустая трата денег. Поверхность все равно будет надежно теплоизолирована от комнаты. В случае пленочного нагревательного элемента или резистивного греющего кабеля высокая степень теплоизоляции участка пола грозит еще и перегревом с последующим выходом нагревательного элемента из строя.

Практическое следствие: если точное расположение предметов мебели неизвестно, в общем случае по периметру помещения оставляется участок пола без обогрева шириной примерно 30 сантиметров.

Расчет потребности в тепле

Предельно грубая оценка для квартиры в многоквартирном доме выполняется по формуле Q=S/10, где Q – потребность в тепле в киловаттах, S – площадь отапливаемого помещения в квадратных метрах. Так, для обогрева комнаты площадью 30 м2 согласно этой формуле требуется 30/10=3 КВт тепловой мощности .

Простой способ, разумеется, дает весьма значительные погрешности:

- Он актуален для потолков высотой около 2,5 метров. Однако во многих многоквартирных новостройках, в сталинках и частных домах потолки выше 3 метров – норма.

- Утечки тепла через стены сильно зависят от климатической зоны. Один и тот же дом, размещенный в Крыму и в Якутии, придется обогревать весьма по-разному.

- Квартиры в середине многоквартирного дома и у его торцевых стен тоже различаются потребностью в тепле.

- В частном доме к утечкам через стены добавляется потеря тепла через пол и крышу. То же самое (хоть и в меньшей степени) относится к квартирам на крайних этажах.

- Наконец, окна и двери обладают куда большей теплопроводностью по сравнению с капитальными стенами.

Уточненный расчет выглядит так:

- На кубометр объема помещения берется 40 ватт тепла.

- Для крайних этажей и торцевых квартир используется дополнительный коэффициент 1,2 – 1,3. Для частных домов, у которых тепло теряется через все ограждающие конструкции (теплых квартир за стенкой там, сами понимаете, нет) – 1,5.

- На каждое окно среднего размера (150х145 см) добавляется 100 ватт. Для каждой ведущей на улицу или балкон двери – 200 ватт.

- Вводится региональный коэффициент: для Сочи, Ялты и Краснодара он равен 0,7 – 0,9, для центра России – 1,2 – 1,3, для Сибири и регионов Крайнего Севера – 1,5 – 2,0.

Давайте снова рассчитаем потребность в тепле для нашей 30-метровой комнаты, уточнив ряд параметров:

- При размере 5х6 метров мы сделаем высоту потолка равной 3,2 метра.

- Мысленно поместим ее в Верхоянск (средняя температура января – -45,4 С, абсолютный минимум – -67,8 С).

- Расположим в частном доме и снабдим двумя стандартного размера окнами и одной дверью.

Объем комнаты равен 5х6х3,2=96 м3.

Базовая потребность в тепле – 40х96=3840 ватт.

Расположение в частном доме увеличивает ее до 3840х1,5=5760Вт.

Добавляем к ней 400 Вт на окна и двери. 5760 + 400 = 6160.

Региональный коэффициент с учетом климата можно смело брать максимальным – 2,0. 6160х2=12320. Не правда ли, разница с упрощенным расчетом более, чем ощутима?

Уточним: и эта методика представляет собой в некотором роде профанацию.

Более точен расчет, учитывающий теплопроводность каждого из слоев ограждающих конструкций с учетом их толщины.

Для окон и дверей тоже используются точные расчеты с учетом их структуры и материалов.

Расчет теплоотдачи

Пленочный нагреватель

Номинальная мощность пленочного нагревателя, укладываемого под чистовое покрытие, составляет 150 – 220 ватт.

Казалось бы, дальнейший расчет прост; однако стоит учесть еще пару факторов.

- Типичная теплоизоляция представляет собой слой фольгоизола – вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью. Поскольку ее эффективность ограничена небольшой (как правило, не более 4 миллиметров) толщиной, часть тепла неизбежно рассеивается в перекрытии.

- Если теплоизоляция более эффективна (к примеру, нагреватель уложен по сухой стяжке или деревянному перекрытию с мощным слоем теплоизоляционного материала), фактическая средняя теплоотдача все равно будет ниже номинальной мощности. Она ограничена верхним пределом температуры пола.

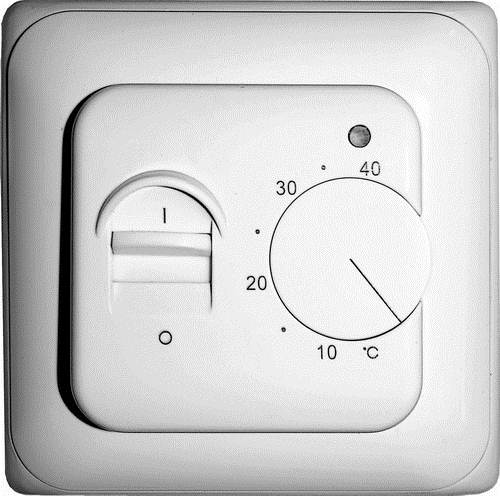

Существующие терморегуляторы позволяют задать ее в диапазоне до 40 градусов. После достижения этой температуры нагревательный элемент отключается, и пол какое-то время остывает. Комфортной нормой для жилого помещения и вовсе считается значение не выше 33 С.

На фото – электромеханический терморегулятор для пленочного теплого пола. Максимально допустимая температура ограничена значением в 40 С.

Что в результате? А в результате средняя эффективная теплоотдача поверхности пола равна примерно 70 ваттам на квадратный метр.

Вернемся к нашей 30-метровой комнате. При укладке нагревательной пленке по всей ее поверхности, за исключением 30-сантиметрорвой зоны по периметру, площадь обогрева составит 5,7х4,7=26,79 м2. Теплоотдача будет равна 26,79х70=1875 ватта.

Как легко заметить, для суровой климатической зоны этого количества тепла явно недостаточно. Быть может, его хватит в более теплом регионе?

Мысленно перенесем нашу комнату в Ялту (средняя температура января – +4,4 С), условимся, что она находится в середине многоквартирного дома и имеет высоту потолка 2,5 метра. Потребность в тепле в этом случае можно оценить в (5х6х2,5)х40х0,7=2100 ватт. Как мы видим, даже в этом случае в теории для полноценного обогрева потребуются дополнительные источники тепла.

Однако: фактически в так называемых энергоэффективных домах благодаря наружной теплоизоляции и комплексу прочих мер по экономии тепла реальная потребность в тепле может опускаться до 20 ватт на кубометр воздуха.

Понятно, что с этой оговоркой пленочный теплый пол может быть единственным отопительным прибором.

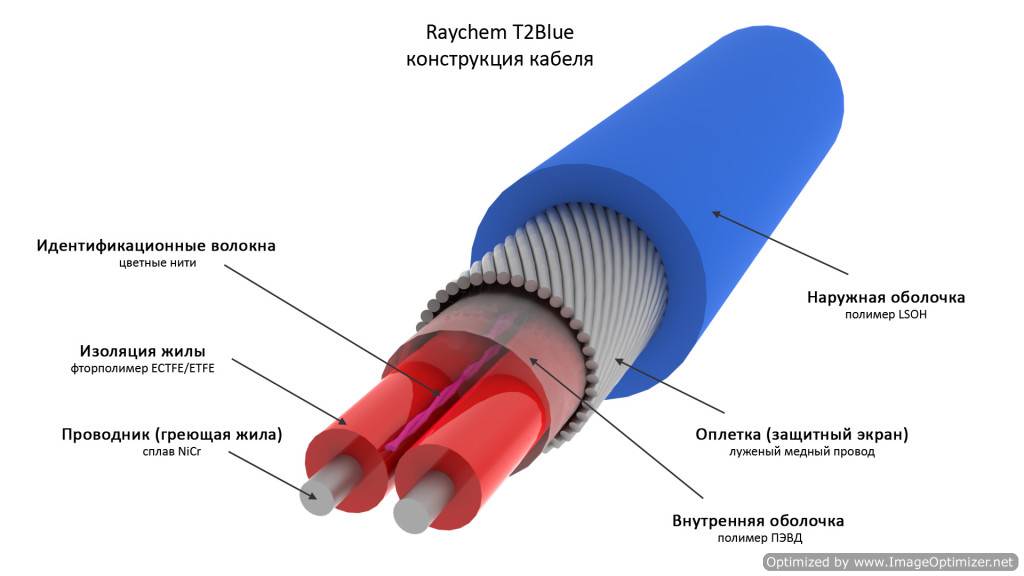

Греющий кабель

Типичный резистивный греющий кабель имеет удельную теплоотдачу в 20-30 ватт на погонный метр.

При расчете его количества и шага укладки стоит учитывать несколько факторов.

- Минимальный шаг при укладке в стяжку (кабель предназначен именно для этого способа монтажа) – 10 сантиметров. Максимальный – 30. При большем шаге будет ощущаться неравномерность нагрева покрытия.

- Метраж кабеля рассчитывается как L=S/Dх1,1, где S – площадь пола в квадратных метрах, D – шаг укладки, а 1,1 – коэффициент, позволяющий учесть изгибы между витками. Так, при шаге в 15 см для обогрева одного квадрата потребуется 1/0,15х1,1=7,33 метра.

Таким образом, для получения расчетной теплоотдачи в 150 ватт на квадратный метр нам в идеале нужно укладывать 20-ваттный кабель с шагом 15 см (7,33х20=146,6).

На практике, однако, лучше взять кабель с удельным тепловыделением в 30 ватт/м2:

- Кабель будет, как и пленка, укладываться не по всей площади помещения.

- Даже в идеальном с точки зрения эффективности случае (100 миллиметров экструдированного пенополистирола в качестве теплоизолирующей подушки между стяжкой и перекрытием и кафель в качестве чистового покрытия) фактическая средняя теплоотдача кабеля будет снижаться терморегулятором при достижении пороговой температуры. Теплопроводность стяжки и кафеля довольно велика, но не бесконечна.

Фактический максимум тепла, который можно получить с квадратного метра поверхности пола – что-то около 120 ватт. Увеличить значение можно, но лишь подняв температуру пола выше комфортного значения.

Водяной теплый пол

Если в вашем распоряжении есть источник тепла, при использовании которого цена киловатта существенно ниже, чем киловатта электроэнергии (магистральный газ, дрова и т.д.), единственным разумным выбором становится водяной теплый пол.

От чего зависит теплоотдача водяного теплого пола?

- От температуры теплоносителя. Она может быть несколько выше температуры поверхности, но не превышает, как правило, 50 градусов. Типичный перепад температуры на контуре – 45/35 С.

- От температуры воздуха. Чем она ниже, тем больше тепловой поток между полом и помещением.

- От все того же шага . Чем он меньше, чем больше тепла передается стяжке.

- В гораздо меньшей степени – от диаметра трубы, по которой двигается теплоноситель.

Полезно: в абсолютном большинстве случаев используется труба минимального диаметра – 16 миллиметров.

В изданной в Вене в 2008 году “Настольной книге проектировщика” приводится таблица теплоотдачы теплого пола для следующих условий: температура подачи/обратки – те самые 45/35 С, температура воздуха – 18 С, покрытие пола – кафель.

- При шаге между витками трубы 250 миллиметров квадратный метр пола отдает 82 ватта тепла.

- При шаге 150 мм – 101 ватт.

- При шаге 100 мм – 117 ватт.

Примерно от этих значений и можно отталкиваться при проектировании.

Наконец, приведем еще одну универсальную формулу расчета. Тепловой поток с поверхности пола можно рассчитать как 12,6 ватта/(м2хС). Значение прямо пропорционально перепаду температуры между воздухом и полом.

Как всегда, видео в этой статье предложит вам дополнительную информацию. Успехов!" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Таким образом, при температуре пола 33 С и воздуха в 18 С теоретическим максимумом для одного квадрата становится количество тепла в 12,6(33-18)=189 ватт.

Как всегда, видео в этой статье предложит вам дополнительную информацию. Успехов!

Кроме того, должны быть учтены потери или поступления теплоты через внутренние ограждения, если температура в соседних помещениях ниже или выше температуры в расчетном помещении на 3 °С и более.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждения или его коэффициент теплопередачи k о = l/R o,k , входящие в формулу (1 .2), принимаются по теплотехническому расчету в соответствии с требованиями действующего СНиП "Строительная теплотехника" или (например, для окон, дверей) по данным организации-изготовителя.

Особый подход существует к расчету теплопотерь через полы, лежащие на грунте.

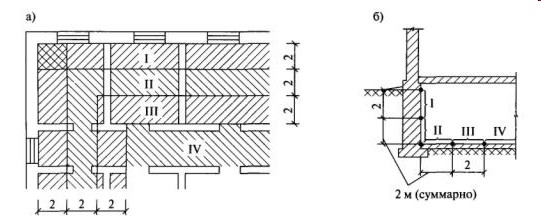

Передача теплоты из помещения нижнего этажа через конструкцию пола является сложным процессом. Учитывая сравнительно небольшой удельный вес теплопотерь через пол в общих теплопотерях помещения, применяют упрощенную методику расчета. Теплопотери через пол, расположенный непосредственно на грунте, рассчитывают по зонам. Для этого поверхность пола делят на полосы шириной 2 м, параллельные наружным стенам. Полосу, ближайшую к наружной стене, обозначают первой зоной, следующие две полосы - второй и третьей, а остальную поверхность пола - четвертой зоной. Если проводится расчет теплопотерь заглубленного в грунт помещения, отсчет зон ведется от уровня земли по внутренней поверхности наружной стены и далее по полу. Поверхность пола в зоне, примыкающей к наружному углу помещения, имеет повышенные теплопотери, поэтому ее площадь в месте примыкания при определении общей площади зоны учитывается дважды.

Расчет теплопотерь каждой зоной проводят по формуле (1

.2), принимая n

i

(1 + β

i)

=1,0. За величину R 0

,i принимают условное сопротивление теплопередаче не утепленного пола R н п, м 2 °С/Вт, которое для каждой зоны берут равным: для первой зоны - 2,1; для второй зоны - 4,3; для третьей зоны - 8,6; для четвертой зоны - 14,2.

Если в конструкции пола, лежащего на грунте, имеются слои материалов, теплопроводность которых меньше 1,2 Вт/(м °С), то такой пол называют утепленным. При этом сопротивление теплопередаче каждой зоны утепленного пола R y,д; м 2 °С/Вт, принимают равным

Где δ у.с - толщина утепляющего слоя, м;

λ

у.с - теплопроводность материала утепляющего слоя, Вт/(м °С).

Теплопотери через полы по лагам рассчитываются также по зонам, только условное сопротивление теплопередаче каждой зоны пола R л, м 2 °С/Вт, принимается равным 1,18 R y.п (здесь в качестве утепляющих слоев учитывают воздушную прослойку и настил по лагам).

Площадь отдельных ограждений при подсчете потерь теплоты через них должна вычисляться с соблюдением определенных правил обмера. Эти правила по возможности учитывают сложность процесса теплопередачи через элементы ограждения и предусматривают условные увеличения и уменьшения площадей, когда фактические теплопотери могут быть соответственно больше или меньше подсчитанных по принятым простейшим формулам. Как правило, площади определяются по внешнему обмеру.

Площади окон, дверей и фонарей измеряются по наименьшему строительному проему. Площади потолка и пола измеряются между осями внутренних стен и внутренней поверхностью наружной стены. Площади пола по грунту и лагам определяются с условной их разбивкой на зоны, как указано выше. Площади наружных стен в плане измеряются по

Теплопередача через ограждения дома является сложным процессом. Чтобы максимально учесть эти сложности, обмер помещений при расчетах теплопотерь делают по определенным правилам, которые предусматривают условные увеличение или уменьшение площади. Ниже приводятся основные положения этих правил.

Правила обмера площадей ограждающих конструкций: а - разрез здания с чердачным перекрытием; б - разрез здания с совмещенным покрытием; в - план здания; 1 - пол над подвалом; 2 - пол на лагах; 3 - пол на грунте;

Площадь окон, дверей и других проемов измеряется по наименьшему строительному проему.

Площадь потолка (пт) и пола (пл)(кроме пола на грунте) измеряют между осями внутренних стен и внутренней поверхностью наружной стены.

Размеры наружных стен принимают по горизонтали по наружному периметру между осями внутренних стен и наружным углом стены, а по высоте - на всех этажах, кроме нижнего: от уровня чистого пола до пола следующего этажа. На последнем этаже верх наружной стены совпадает с верхом покрытия или чердачного перекрытия. На нижнем этаже в зависимости от конструкции пола: а) от внутренней поверхности пола по грунту; б) от поверхности подготовки под конструкцию пола на лагах; в) от нижней грани перекрытия над неотапливаемым подпольем или подвалом.

При определении теплопотерь через внутренние стены их площади обмеряют по внутреннему периметру. Потери теплоты через внутренние ограждения помещений можно не учитывать, если разность температур воздуха в этих помещениях составляет 3 °С и менее.

Разбивка поверхности пола (а) и заглубленных частей наружных стен (б) на расчетные зоны I-IV

Передача теплоты из помещения через конструкцию пола или стены и толщу грунта, с которыми они соприкасаются, подчиняется сложным закономерностям. Для расчета сопротивления теплопередаче конструкций, расположенных на грунте, применяют упрощенную методику. Поверхность пола и стен (при этом пол рассматривается как продолжение стены) по грунту делится на полосы шириной 2 м, параллельные стыку наружной стены и поверхности земли.

Отсчет зон начинается по стене от уровня земли, а если стен по грунту нет, то зоной I является полоса пола, ближайшая к наружной стене. Следующие две полосы будут иметь номера II и III, а остальная часть пола составит зону IV. Причем одна зона может начинаться на стене, а продолжаться на полу.

Пол или стена, не содержащие в своем составе утепляющих слоев из материалов с коэффициентом теплопроводности менее 1,2 Вт/(м·°С), называются неутепленными. Сопротивление теплопередаче такого пола принято обозначать R нп, м 2 ·°С/Вт. Для каждой зоны неутепленного пола предусмотрены нормативные значения сопротивления теплопередаче:

- зона I - RI = 2,1 м 2 ·°С/Вт;

- зона II - RII = 4,3 м 2 ·°С/Вт;

- зона III - RIII = 8,6 м 2 ·°С/Вт;

- зона IV - RIV = 14,2 м 2 ·°С/Вт.

Если в конструкции пола, расположенного на грунте, имеются утепляющие слои, его называют утепленным, а его сопротивление теплопередаче R уп, м 2 ·°С/Вт, определяется по формуле:

R уп = R нп + R ус1 + R ус2 ... + R усn

Где R нп - сопротивление теплопередаче рассматриваемой зоны неутепленного пола, м 2 ·°С/Вт;

R ус - сопротивление теплопередаче утепляющего слоя, м 2 ·°С/Вт;

Для пола на лагах сопротивление теплопередаче Rл, м 2 ·°С/Вт, рассчитывается по формуле:

R л = 1,18 · R уп

|

|

Ранее провели расчет теплопотерь пола по грунту для дома 6м шириной с УГВ на 6м и +3 градусов в глуби.

Результаты и постановка задачи тут -

Учитывали и теплопотери уличному воздуху и вглубь земли. Теперь же отделю мух от котлет, а именно проведу расчет чисто в грунт, исключая теплпередачу наружному воздуху.

Расчеты проведу для варианта 1 из прошлого расчета (без утепления). и следующих сочетаний данных

1. УГВ 6м, +3 на УГВ

2. УГВ 6м, +6 на УГВ

3. УГВ 4м, +3 на УГВ

4. УГВ 10м, +3 на УГВ.

5. УГВ 20м, +3 на УГВ.

Тем самым закроем вопросы связанные с влиянием глубины УГВ и влиянием температуры на УГВ.

Расчет как и ранее стационарный, не учитывающих сезонных колебаний да и вообще не учитывающий наружный воздух

Условия те же. Грунт имеет Лямда=1, стены 310мм Лямда=0,15, пол 250мм Лямда=1,2.

Результаты как и ранее по две картинки (изотермы и "ИК"), и числовые - сопротивление теплопередаче в грунт.

Числовые результаты:

1. R=4,01

2. R=4,01 (На перепад все нормируется, иначе и не должно было быть)

3. R=3,12

4. R=5,68

5. R=6,14

По поводу величин. Если соотнести их с глубиной УГВ получается следующее

4м. R/L=0,78

6м. R/L=0,67

10м. R/L=0,57

20м. R/L=0,31

R/L было бы равно единице (а точнее обратному коэффициенту теплопроводности грунта) для бесконечно большого дома, у нас же размеры дома сравнимы с глубиной на которую осуществляются теплопотери и чем меньше дом по сравнению с глубиной тем меньше должно быть данное отношение.

Полученная зависимость R/L должна зависеть от отношения ширины дома к УГВ (B/L), плюс к тому как уже сказано при B/L->бесконечности R/L->1/Лямда.

Итого есть следующие точки для бесконечно длинного дома:

L/B | R*Лямда/L

0 | 1

0,67 | 0,78

1 | 0,67

1,67 | 0,57

3,33 | 0,31

Данная зависимость неплохо аппрокисимируется экспонентной (см. график в комментарии).

При том экспоненту можно записать попроще без особой потери точности, а именно

R*Лямда/L=EXP(-L/(3B))

Данная формула в тех же точках дает следующие результаты:

0 | 1

0,67 | 0,80

1 | 0,72

1,67 | 0,58

3,33 | 0,33

Т.е. ошибка в пределах 10%, т.е. весьма удовлетворительная.

Отсюда для бесконечного дома любой ширины и для любого УГВ в рассмотренном диапазоне имеем формулу для расчета сопротивления теплопередаче в УГВ:

R=(L/Лямда)*EXP(-L/(3B))

здесь L - глубина УГВ, Лямда - коэффициент теплопроводности грунта, B - ширина дома.

Формула применима в диапазоне L/3B от 1,5 примерно до бесконечности (высокий УГВ).

Если воспользоваться формулой для более глубоких УГВ, то формула дает значительную ошибку, например для 50м глубины и 6м ширины дома имеем: R=(50/1)*exp(-50/18)=3,1, что очевидно слишком мало.

Всем удачного дня!

Выводы:

1. Увеличение глубины УГВ не приводит к сообразному уменьшению теплопотерь в грунтовые воды, так как вовлекается все большее количество грунта.

2. При этом системы с УГВ типа 20м и более могут никогда не выйти на стационар получаемый в расчете в период "жизни" дома.

3. R в грунт не столь и велик, находится на уровне 3-6, таким образом теплопотери вглубь пола по грунту весьма значительны. Это согласуется с полученным ранее результатом об отсутствии большого снижения теплопотерь при утеплении ленты или отмостки.

4. Из результатов выведена формула, пользуйтесь на здоровье (на свой страх и риск естественно, прошу заранее знать, что за достоверность формулы и иных результатов и применимость их на практике я никак не отвечаю).

5. Следует из небольшого исследования проведенного ниже в комментарии. Теплопотери улице снижают теплопотери грунту.

Т.е. поотдельности рассматривать два процесса теплопередачи некорректно. И увеличивая теплозащиту от улицы мы повышаем теплопотери в грунт

и тем самым становится ясным почему эффект от утепления контура дома полученный ранее не столь значителен.